Die Diskrepanz ist bemerkenswert: Laut einer aktuellen Erhebung des CHE Centrum für Hochschulentwicklung nutzt bereits ein Viertel der deutschen Studierenden täglich ChatGPT und andere KI-Tools. Diese intensive Nutzung führt jedoch nicht zu systematischer Kompetenzentwicklung. Während die junge Generation KI-Tools geschickt für alltägliche Aufgaben einsetzt, fehlt oft das kritische Verständnis für zugrundeliegende Mechanismen.

Prompt Engineering, Bias-Erkennung oder die professionelle Bewertung von KI-generierten Inhalten bleiben Fremdwörter. Diese oberflächliche Nutzung könnte sich als Karrierebremse erweisen, da der Sprung von privater Nutzung zur professionellen Anwendung in Geschäftsprozessen erheblich ist.

Strukturelle Defizite im Bildungssystem

Das Problem beginnt bereits an den Hochschulen. Deutsche Universitäten hinken bei der Integration von KI-Kompetenzen in ihre Curricula deutlich hinterher, obwohl die Technologie längst zum Studienalltag gehört. Studierende nutzen KI-Tools für Hausarbeiten und Recherchen, erhalten aber selten systematische Schulungen im verantwortungsvollen Umgang damit. Das Resultat: Absolvent*innen betreten den Arbeitsmarkt mit praktischer KI-Erfahrung, aber ohne theoretisches Fundament für den strategischen Einsatz in Unternehmen. Ihnen fehlen Kompetenzen für strategische Implementierung, Qualitätskontrolle und Risikomanagement – Fähigkeiten, die in der modernen Arbeitswelt zunehmend gefragt sind.

Arbeitgeber verstärken das Problem

Für Berufseinsteiger*innen verschärft sich die Situation durch mangelnde betriebliche Weiterbildung. Eine aktuelle Bitkom-Studie zeigt, dass 70 % der Beschäftigten keine KI-Fortbildungen vom Arbeitgeber erhalten – ein besonders problematischer Befund für junge Arbeitnehmende. Viele Unternehmen gehen fälschlicherweise davon aus, dass junge Mitarbeitende automatisch KI-kompetent sind, weil sie die Tools privat nutzen. Diese Annahme erweist sich als Trugschluss: Während GenZ-Arbeitnehmende KI-Tools schnell adaptieren, fehlen ihnen die Kompetenzen für professionelle Anwendung.

Wirtschaftliche Risiken für Deutschland

Die KI-Weiterbildungslücke könnte weitreichende Folgen für die deutsche Wirtschaft haben. McKinsey-Studien prognostizieren, dass generative KI bis 2030 Produktivitätsgewinne von bis zu 4,4 Billionen Dollar jährlich ermöglichen könnte – aber nur bei entsprechend qualifizierten Mitarbeitenden. „Deutschland riskiert, bei der KI-Transformation zurückzufallen, wenn ausgerechnet die Generation, die diese Technologien vorantreiben sollte, nur über oberflächliche Kenntnisse verfügt“, warnt Nikolaz Foucaud, Managing Director EMEA bei Coursera. „Besonders problematisch: Während andere Länder systematisch in KI-Bildung investieren, verlässt sich Deutschland auf die vermeintliche ‚natürliche‘ Kompetenz der Digital Natives.“

Handlungsbedarf für alle Akteure

Die zentrale Herausforderung liegt im Übergang von intuitiver KI-Anwendung zur strukturierten, berufsbezogenen KI-Kompetenz. Koordiniertes Handeln ist erforderlich:

Hochschulen müssen KI-Kompetenzen systematisch in alle Studiengänge integrieren und über die reine Anwendung hinaus auch Verständnis für Funktionsweise, Grenzen und Risiken vermitteln.

Unternehmen sollten strukturierte Weiterbildungsprogramme entwickeln und nicht fälschlicherweise annehmen, dass junge Mitarbeitende automatisch KI-kompetent sind.

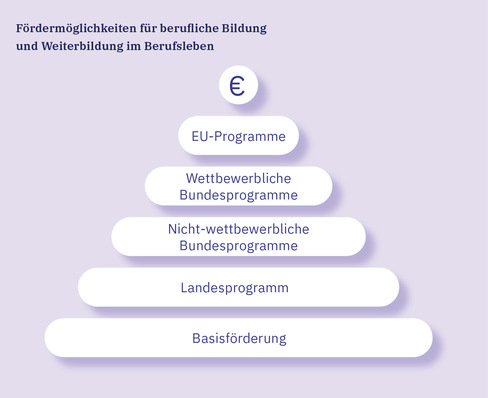

Politik muss flexible Online-Formate fördern und Rahmenbedingungen für lebenslanges Lernen schaffen.

Die berufliche Bildung steht vor der Aufgabe, eine Generation auszubilden, die zwar mit KI aufgewachsen ist, aber lernen muss, sie professionell zu beherrschen. Nur wer die Technologie nicht nur nutzen, sondern auch verstehen, bewerten und strategisch einsetzen kann, wird in der KI-geprägten Arbeitswelt erfolgreich sein.