Dass es unseren Auszubildenden (wie auch deren Lehrkräften und Eltern) am Wissen um die Grenzen fossilen Wirtschaftens gefehlt hat, kann man wohl ausschließen. Schon vor über 42 Jahren, am 17. Oktober 1980, fasste die Kultusministerkonferenz einen weitreichenden Beschluss mit dem Titel „Umwelt und Unterricht“, in dem es u. a. heißt: „Für den einzelnen und die Menschheit insgesamt sind die Beziehungen zur Umwelt zu einer Existenzfrage geworden. Es gehört daher auch zu den Aufgaben der Schule, bei jungen Menschen Bewusstsein für Umweltfragen zu erzeugen, die Bereitschaft für den verantwortlichen Umgang mit der Umwelt zu fördern und zu einem umweltbewußten Verhalten zu erziehen, das über die Schulzeit hinaus wirksam bleibt.“

Irrationale Ablehnung des Umweltschutzes

Es gibt also einen Widerspruch zwischen dem theoretischen Wissen und dem, wie man sich tatsächlich verhält. Bekannt ist dieses Paradoxon auch beim Rauchen oder Schlemmen, wo langfristige Schäden für das kurzfristige Glück in Kauf genommen werden. Die Gründe für die irrationale Ablehnung des Umweltschutzes sind vielschichtig und eine große Herausforderung. Hier der Versuch einer Sammlung:

- Persönliche Überzeugung und Fundamentalismus: Viele Menschen möchten sich nicht vorschreiben lassen, wie sie zu leben haben. Man lehnt Verzichtsdebatten als Einschränkung der persönlichen Rechte und Freiheiten kategorisch ab.

- Gewohnheitsrecht: So wie früher will man Ressourcen immer noch möglichst günstig am Markt bekommen und für Folgeschäden nicht aufkommen müssen.

- Angst vor Veränderungen.

- Mangelnde Einsicht und fehlendes Verständnis

- Überhöhtes Vertrauen auf zukünftige Technologien

- Wirtschaftliche Interessen bei Unternehmen, also das Streben nach Profit und Wettbewerbsfähigkeit, stehen vermeintlich teuren Umweltschutzmaßnahmen entgegen.

- Wirtschaftliche Interessen von Privatpersonen und Konsument *innen: „Geiz ist geil“ ist attraktiver als „Investiere in Qualität“. Geplante Obsoleszenz und Werbeindustrie kurbeln noch immer ungebremst den Konsum an und damit auch einen übermäßigen Verbrauch von Ressourcen.

Ein entscheidender Grund für die Ablehnung von sauberen neuen Technologien wie Windkraft oder E-Mobilität sind leider auch gewerbsmäßige Desinformationskampagnen. Laut Prof. Dr. Mojib Latif, Seniorprofessor an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU) / Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel (GEOMAR), haben „allein die fünf größten börsennotierten Öl- und Gasunternehmen in den drei Jahren nach dem Pariser Klimaschutzabkommen mehr als eine Milliarde Dollar für irreführende klimabezogene Berichterstattung ausgegeben.“ Gerade auch das Thema Fake News wird neben der Nachhaltigkeitsbildung in Schule und Unterricht große Beachtung finden müssen.

Lösungsansätze: Die Integration von BNE in Schulen

Mit der Klimakonferenz von Rio de Janeiro wurde schon 1992 ein internationaler Aktionsplan für Nachhaltigkeitsbildung, die Agenda 21, auf den Weg gebracht. Seit den 2000er Jahren spricht man in Deutschland von Bildung für Nachhaltige Entwicklung (BNE) im Sinne eines kompetenzorientierten Ansatzes, der weit über die klassische Wissensvermittlung hinaus geht. Beispiele für die Integration von BNE z. B. in den Unterricht an Berufsschulen gibt es inzwischen viele:

- Integration in den Lehrplan: Nachhaltigkeitsthemen sind inzwischen quasi in allen Fächern des berufsübergreifenden wie auch des berufsbezogenen Lernbereichs anzufinden, wobei der Nachhaltigkeitsbegriff per definitionem nicht nur Ökologie, sondern auch Ökonomie und Soziales umfasst.

- Projektorientierte Lernformen: Lernende werden dazu ermutigt, aktiv an Nachhaltigkeitsprojekten zu arbeiten, z. B. Mülltrennung, Energiesparkonzept, Fairtrade-Schulkiosk, Jugendklimarat, Schulklimakonferenz etc.

- Außerschulische Lernorte, wie z. B. Naturreservate, Recyclingzentren oder Gemeinschaftsgärten vermitteln praktische Erfahrungen.

- Kooperationen mit lokalen Organisationen, z. B. NaBu, BUND oder Verbraucherzentralen

- Kooperationen mit Unternehmen: Es gibt inzwischen viele Unternehmen, die mit Nachhaltigkeitslösungen Geld verdienen.

- Exkursionen zu Windparks, Solarfeldern oder Waldschadensgebieten

- Labor- und Werkstattunterricht, um nachhaltige Praktiken und Technologien im alltäglichen Betrieb zu erproben und umzusetzen.

Erfreulicherweise ist die Liste der Möglichkeiten lang und es gibt eine Reihe von guten Beispielen für die Umsetzung. Man hat aber trotzdem den Eindruck, dass Nachhaltigkeitsthemen eher in die Kategorie „nice to have“ abgelegt werden. Gerade in der jüngeren Vergangenheit gibt es ja auch immer wieder andere wichtige Themen (Digitalisierung, Integration von Geflüchteten, Orientierungslosigkeit und Zunahme der Bildungsdefizite bei Schulabgänger*innen).

Ein didaktischer Ansatz

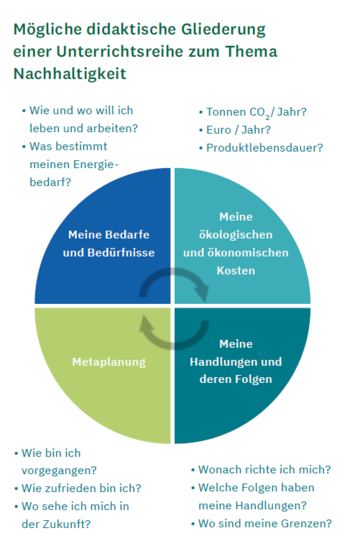

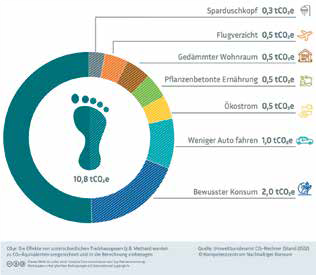

Es gehört schon eine Portion Mut und Ausdauer dazu, bei Nachhaltigkeitsthemen in Ausbildung und Unterricht am Ball zu bleiben. Dabei kann es sehr hilfreich sein, wenn Lehrende und Ausbildende keine moralisierende oder belehrende Rolle einnehmen, sondern einen Lernprozess moderieren, für den die Lernenden inhaltlich weitgehend selbst verantwortlich sind. Auftretende Fragen und Behauptungen müssen nicht sofort beantwortet oder widerlegt werden, sondern es reicht, sie auf einem Poster oder einem virtuellen Whiteboard zu sammeln und einzelnen didaktischen Phasen zuzuordnen, die man dann nacheinander systematisch abarbeitet.

Ein konkretes Unterrichtsprojekt: Den Ökologischen Fußabdruck verringern

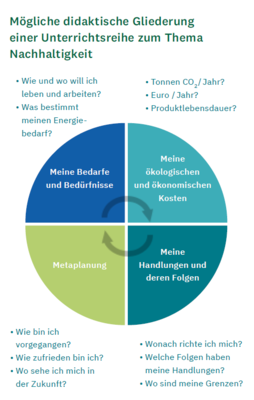

Der Ökologische Fußabdruck im Allgemeinen versucht, den durch den Lebensstil und die Aktivitäten einer Person oder eines Unternehmens verursachten Ressourcenverbrauch anschaulich zu machen. Dabei gibt es verschiedene Definitionen. Gut im Unterricht bzw. der Ausbildung einsetzbar ist der Ökologische Fußabdruck nach dem Verständnis des Umweltbundesamtes (UBA), der die Jahresmenge der treibhauswirksamen Gase von einzelnen Verbraucher* innen in Tonnen CO2-Äquivalent angibt. Dieses Maß ist einfach zu berechnen und sehr konkret zu beeinflussen. Für einen ersten Einstieg findet man auf den Internetseiten des UBA eine gute Veranschaulichung und einen Online-Rechner. Gut ist, dass das UBA vermeidet, den Zeigefinger zu erheben, sondern aufzeigt, wie jede*r Einzelne mit relativ einfachen Mitteln 2030-ready werden könnte, also welche sog. Big Points es gibt, um den persönlichen Fußabdruck zu halbieren, was eine wichtige Zwischenetappe bis 2030 sein muss.

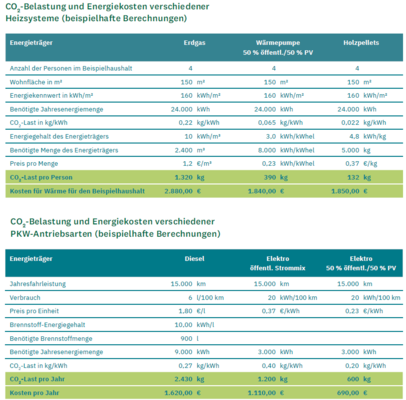

Auf der UBA-Website findet man auch für den ersten Einstieg einen Online-Rechner. Dieser ist nicht schlecht gemacht, steht aber vor dem Dilemma, einfach bedienbar sein zu müssen, aber nicht zu viel zu pauschalisieren. Zielführender ist es, m Unterricht die Auszubildenden selbst dazu zu befähigen, die Berechnungen durchzuführen. Besonders gut gelingt dieses in den Bereichen Wohnen, elektrische Energieversorgung und Mobilität. Dort besteht ein einfacher Zusammenhang zwischen Energiebedarf, der Art des Energieträgers und der daraus resultierenden CO2-Belastung. Parallel lassen sich aber auch die Energiebereitstellungskosten, die oft bei den Lernenden für Erstaunen sorgen und einen guten Einstieg in eine weiterführende Diskussion ermöglichen.

Der Energiebegriff ist von zentraler, aber unterschätzter Bedeutung in der beruflichen Bildung. Das gilt nicht nur für die technischen Berufe, sondern gerade auch für die kaufmännischen. Energie ist ein großer Kostenfaktor geworden und saubere Energie inzwischen auch kurzfristig gedacht billiger als fossile.

Bildung für Nachhaltige Entwicklung – ein Fazit

Wie gezeigt, geht Nachhaltigkeitsbildung weit über reine Umweltbildung hinaus, sondern zielt auf ökologische, ökonomisch und soziale Befähigung ab. Sie ist geprägt von dem Paradoxon zwischen kurzfristigem Handeln und langfristiger Notwendigkeit. Dieses aufzulösen ist mühsam, aber alternativlos. Eine moderierende Rolle der Lehrkraft ist dabei besser als eine moralisierende. Gleichzeitig sind alternative Meinungen zulässig, „alternative Fakten“ jedoch nicht. Für praktische Übungen im Unterricht oder der Ausbildung ist die Bemessung des CO2e-Fußabdrucks nach der Definition des Umweltbundesamtes didaktisch hilfreich. Dabei müssen die Lernenden zunächst die Kompetenzen erwerben, um mit dem Begriff Energiemenge sicher umzugehen. Dieses meint die Befähigung zu Berechnungen und die Vermittlung eines Gefühls für die Größenordnungen. Am Ende muss Nachhaltigkeitsbildung auch zum kritischen Umgang mit Informationen und zur Reflexion von eigenen Handlungen wie auch Bedürfnissen beitragen.

Weiterführende Informationen:

- Mehr über dieses Thema erfahren Sie in unserem Podcast SKILLS INSIDE: www.worldskillsgermany.com/de/magazin/podcast

- Weiterführendes Material finden Sie auf: www.t1p.de/KliNa