Koordiniert durch die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) und unterstützt durch das in Deutschland rechtlich verankerte Know-how der Industrie- und Handelskammern (IHKs), werden dem Privatsektor bedarfsorientierte Lösungen angeboten. Dieses Engagement ist Teil der Außenwirtschaftsförderung und verfolgt das Ziel, deutsche Qualitätsstandards in der Ausbildung global verfügbar zu machen.

Globale Präsenz und Aufgaben der AHKs

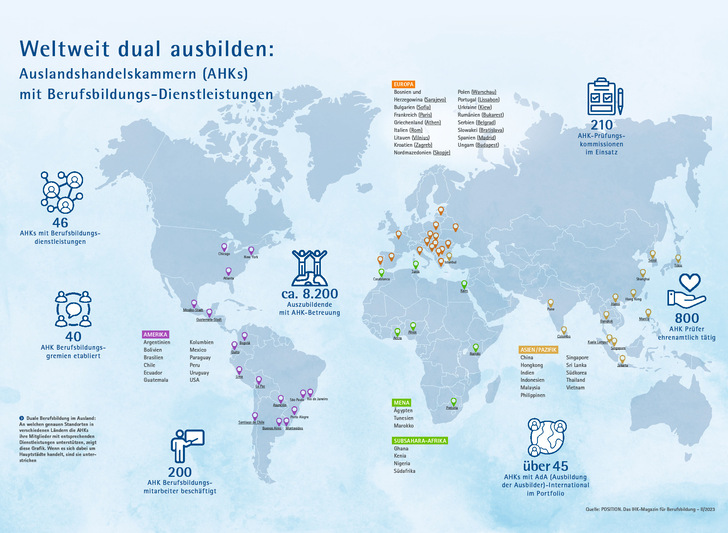

In über 50 Ländern bieten AHKs Berufsbildungsdienstleistungen an, die sich am deutschen dualen System orientieren. Sie beraten Unternehmen zur Einführung dualer Ausbildung im jeweiligen Zielland, passen Ausbildungsinhalte an lokale Gegebenheiten an und koordinieren die Zusammenarbeit zwischen Betrieben, Schulen und weiteren Partnern. Ein zentrales Instrument ist das Qualifizierungskonzept „Ausbildung der Ausbilder (AdA) — International“, das weltweit eingesetzt wird. Meist sind die Bildungssysteme in den Ländern sehr verschult und es fehlt am Verständnis zur Einbindung des Privatsektors. Der Privatsektor sollte in geschulte Ausbilder*innen und in Trainingsräumlichkeiten investieren.

Die AHKs übernehmen zudem die Organisation und Durchführung von Prüfungen nach DIHK-Qualitätsstandards. Erfolgreiche Absolvent*innen erhalten ein AHK-DIHK-Zertifikat, das zunehmend auch als Qualifikationsnachweis für die Fachkräfteeinwanderung nach Deutschland dient. Bei der Option zur Fachkräfteeinwanderung in den deutschen Arbeitsmarkt achten die Standorte in Absprache mit dem Privatsektor darauf, dass genug Fachkräfte im Land gebunden sind. Es wird dabei auch davon gesprochen, dass sich Länder mit einer entsprechenden demografischen Rendite für solche Initiativen eignen. Einfacher gesagt: Der dortige Ausbildungsmarkt bzw. Arbeitsmarkt kann nicht alle jungen Menschen aufnehmen und somit entsteht ein Überschuss (wie zum Beispiel in Usbekistan).

Qualitätsstandards und Struktur

Die DIHK hat zwölf Qualitätsstandards definiert, die die Grundlage für die AHK-Berufsbildungsaktivitäten bilden. Diese umfassen unter anderem:

Diese Standards ermöglichen eine verlässliche Umsetzung dualer Ausbildung in unterschiedlichen lokalen Kontexten und fördern die internationale Vergleichbarkeit.

Wirtschaftsförderung und politische Zusammenarbeit

Das Engagement der AHKs dient nicht nur der Fachkräftesicherung für deutsche Unternehmen im Ausland, sondern auch der wirtschaftlichen Entwicklung der Partnerländer. Die AHKs fungieren als Berater für lokale Regierungen und Institutionen und geben Impulse zur Modernisierung der Berufsbildungssysteme.

Vereinzelt zeigt sich weltweit, dass nicht nur der Bedarf des Privatsektors für die Arbeit der AHKs ausschlaggebend ist, sondern auch das politische Interesse der Staaten. In Serbien und Costa Rica wurden beispielweise die Gesetze zur Berufsbildung sehr nah am deutschen Berufsbildungsgesetz (BBIG) orientiert und allen Stakeholdern die entsprechenden Aufgaben zugeteilt.

Lässt sich das deutsche duale System in andere Länder übertragen?

Die Erfahrungen Deutschlands mit der dualen Ausbildung zeigen, dass der Erfolg stark von einer guten Kooperation aller beteiligten Akteure abhängt. Wenn andere Länder Elemente unseres Systems übernehmen wollen, sollten sie besonders auf folgende Punkte achten: Die Regierungen sollten eine frühzeitige und verbindliche Einbindung von Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften sicherstellen. Denn die Ausbildung muss sich an den tatsächlichen Qualifikationsbedarfen der Wirtschaft orientieren. Ohne eine Rückkopplung besteht die Gefahr, dass Ausbildungsinhalte am Markt vorbeigehen. Darum werden die Ausbildungsordnungen in Deutschland gemeinsam von Staat, Wirtschaft und Gewerkschaften erarbeitet. Schulen, berufliche Schulen und Betriebe sollten eng und systematisch zusammenarbeiten, z. B. durch abgestimmte Stundenpläne, gemeinsame Projekte und Praktika. Vor Beginn einer Ausbildung sind feste Bildungspartnerschaften zwischen allgemeinbildenden Schulen und Betrieben zu empfehlen. Dabei kommt es darauf an, eine langfristige Vernetzung zwischen den Partnern zu initiieren, die über das Angebot von Schülerpraktika hinausgeht. Solche engen Kontakte zwischen Schulen und Betrieben sind wichtig, da rund 40 % der Jugendlichen die Schule ohne konkreten oder realistischen Berufswunsch verlassen. Bei der späteren Zusammenarbeit von beruflichen Schulen und Betrieben während der dualen Ausbildung sollte der Kompetenzerwerb möglichst synchron verlaufen, damit es später keine Qualifikationslücken gibt. Der Staat sollte als Unterstützer und Koordinator auftreten, aber nicht als eigener Anbieter von Ausbildung. Wichtig ist es, Betriebe zu finden, die Ausbildung nicht nur als soziale Pflicht begreifen, sondern als eine Investition in die eigene Zukunft. In Deutschland zahlen die Betriebe darum gerne eine Ausbildungsvergütung an ihre Azubis, die im Schnitt etwa 1.100 Euro pro Monat beträgt. Gut ist es, mit regionalen Pilotprojekten zu beginnen und dann auf existierende Strukturen und Best Practices aufzubauen. Am Ende wird kein Land das deutsche System 1:1 übertragen, denn dieses ist über Jahrhunderte gewachsen. Kulturelle, wirtschaftliche und bildungspolitische Unterschiede erfordern flexible Lösungen.

Was sind neue Tendenzen und Herausforderungen?

Ähnlich wie in Deutschland müssen Eltern und angehende Azubis von dem Schritt in die Ausbildung überzeugt werden. Das Image einer Ausbildung ist im Vergleich zum Studium nicht immer das Beste. Beispielhafte Entwicklungen von „Life-long-Learning“ und einer Durchlässigkeit in den Bildungssystemen sollen im Idealfall allen Stakeholdern Mut machen, sich in dem System zu engagieren.

Durch die Nachfrage nach „grünen Berufen“ und Lerninhalten steigt weltweit das Interesse an Weiterbildungen. Hier lassen sich neue Technologien wie das E-Batterie-Management bei E-Autos oder Fertigkeiten beim Instandhalten von Solarpanelen gut einbeziehen und darstellen.

Fazit

Die AHKs leisten einen entscheidenden Beitrag zur Internationalisierung der dualen Berufsbildung. Sie verbinden deutsche Qualitätsstandards mit lokalen Anforderungen. So fördern sie neben der Fachkräftesicherung für deutsche Unternehmen auch die Entwicklung nachhaltiger Berufsbildungssysteme weltweit. Das deutsche duale System lässt sich nicht 1:1 in das Ausland übertragen. Daher gilt es, systemische Elemente zu übertragen, die zum jeweiligen Länderkontext passen.

Wissenswert:

An zehn Auslandsstandorten arbeiten die AHKs mit den deutschen Auslandsschulen zusammen. Hier werden Ausbildungen im kaufmännischen Bereich auf Deutsch für lokale Jugendliche angeboten. Einen Sonderfall stellen die Standorte in Spanien (Madrid, Barcelona und Teneriffa) und Hong Kong dar. Deren Angebote richten sich an junge Deutsche, die im Ausland eine Ausbildung absolvieren wollen.