Die entscheidenden Grundlagen für die Persönlichkeitsbildung werden in Kindheit und früher Jugend gelegt. Der Schule kommt dabei eine zentrale Rolle zu. Gleichzeitig stellt sich in einer sich dynamisch verändernden Welt zunehmend die Frage, wie junge Menschen auf diesen Wandel vorbereitet werden. Fachliches Wissen kann nicht mehr alleine im Vordergrund der schulischen Bildung stehen. Es geht vielmehr darum, zu lernen, was man mit diesem Wissen tun kann1 und den Blick stärker auf überfachliche Kompetenzen zu richten. „Creativity“, „Critical Thinking“, „Communication“, „Collaboration“, „Charisma“ und „Coolness“ gelten als Zukunftskompetenzen. Damit Schule diese nachhaltig fördern kann, braucht sie eine neue „Grammatik auf allen Ebenen“2 und steht damit vor der Herausforderung, eine neue, zeitgemäße Lehrund Lernkultur zu etablieren. Wie so etwas gelingen kann, zeigen Beispiele aus der Förderpraxis der Karl Schlecht Stiftung.

Lernen durch Engagement

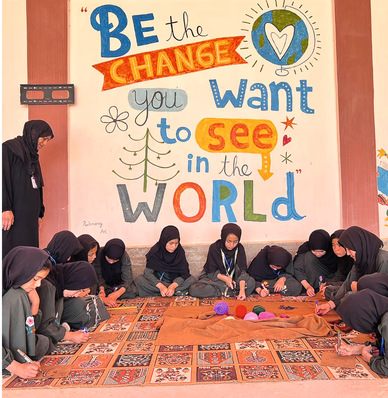

„Man sieht förmlich, wie die Schüler/innen über sich hinauswachsen“, fasst eine Lehrkraft an einer Freiburger Förderschule den Mehrwert von Lernen durch Engagement (LdE) zusammen. LdE verbindet gesellschaftliches Engagement von Schüler/innen mit fachlichem Lernen. Schüler/innen entwickeln und gestalten – als Teil des Unterrichts – gemeinnützige Projekte in ihrer Kommune. Sie wenden ihr in der Schule erworbenes Wissen an, indem sie sich für andere Menschen oder aktuelle gesellschaftliche Herausforderungen einsetzen. Durch die Übernahme Netzwerk 42 von Verantwortung erleben sie Selbstwirksamkeit und stärken ihr Selbstwertgefühl („Charisma“). Sie trainieren „Collaboration“ und „Communication“ und besonders für benachteiligte Schüler/innen trägt LdE zur Förderung von Resilienz („Coolness“) bei3.

Kulturschule Baden-Württemberg

Kreativität ist eine der Schlüsselkompetenzen, die Schüler/innen für das 21. Jahrhundert brauchen, um innovative Lösungen für immer komplexere Probleme zu finden. Etwas, das Algorithmen nicht leisten können – sogenannte „Kulturschulen“ aber schon. Sie möchten ein kreativeres Lernen und damit eine lernförderliche Schulkultur erreichen. Durch die Förderung der Persönlichkeit der Schüler/innen ermöglichen sie mehr „Schulglück“, „Lernfreude“ und „Well-Being“ auch bei Lehrkräften4. „Da vergisst man, dass man in der Schule ist“, bringt es eine Schülerin treffend auf den Punkt.

Philosophieren in der Schule

Es ist wichtig, dass Kinder schon frühzeitig lernen, Inhalte kritisch zu hinterfragen. Oder wie Andreas Schleicher, OECD-Bildungsdirektor, betont: Heute sollte es in der Schule weniger darum gehen, die richtigen Antworten zu geben, als vielmehr die richtigen Fragen zu stellen5. Genau das ist ein wichtiger Aspekt des Philosophierens: Denn hier geht es darum, unvoreingenommen über grundsätzliche Fragen nachzudenken. So entwickeln Kinder schon früh die Kompetenz des „Critical Thinking“. Sie schärfen ihr Urteilsvermögen und stärken ihr Selbstvertrauen. Auch die Fähigkeit, mit Unsicherheit umzugehen, wird geschult. „Gerade in diesen Krisenzeiten“, betont die Rektorin der Grundschule Schuttertal und Modellschule „Philosophieren mit Kindern“, „ist das Philosophieren wichtiger denn je.“

Fazit

Die Stärkung der Persönlichkeit junger Menschen muss in den Mittelpunkt der schulischen Bildung rücken. Dafür müssen Schulen ihre Lehr-Lernkultur allerdings grundlegend ändern. Viele Schulen und Lehrkräfte, auch von Berufsschulen, haben sich bereits auf den Weg gemacht. Denn solche Initiativen zur Persönlichkeitsbildung in der Schule können die berufliche Bildung positiv beeinflussen. Soll dieser Wandel in der Breite gelingen, braucht es aber von allen Beteiligten Offenheit und Mut für Veränderung.

Den ausführlichen Beitrag lesen Sie auf unserer Website unter:

1 vgl. SCHLEICHER, A., 2014

2 SLIWKA, A., KLOPSCH, B., 2020

3 vgl. SEIFERT, A., 2011

4 BUROW, A.-O., 2011, KLOPSCH, B., 2020

5 vgl. SCHLEICHER, A., 2019

Frank Henssler ist Senior Referent Bildung bei der Karl Schlecht Stiftung. Er verantwortet das Management von Förderprojekten für Lehrkräfte und Schüler/innen zur ethischen Wertebildung, Entrepreneurship Education, Kulturellen Bildung und der L eadership Education.